O3-NOx-VOC敏感性分析的研究方法

文章信息

A review on methodology in O3-NOx-VOC sensitivity study

Chunqiong Liu (刘春琼), Kai Shi (史凯)

Volume 291, 15 December 2021, 118249

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118249

内容简介

2021年9月环境领域国际著名学术期刊Environmental Pollution在线发表了刘春琼副教授与史凯教授关于近地层大气臭氧生成对前体物敏感性的研究方法的综述性论文。

近年来我国大气近地层O3污染日趋严重,已成为继PM2.5之后困扰城市大气环境质量改善的重要污染物。近地层O3并不是由污染源直接排放的一次污染物,而是由污染源排入大气中的一次污染物在高温及光照条件下经过一系列光化学反应生成的二次污染物。人们发现,近地层O3的生成对其重要前体物(NOx和VOCs)的响应关系是高度非线性的,再加上O3前体物种类繁多,因此污染控制难度很大。在不同的地区和不同的时间,NOx和VOCs这两种前体物对O3生成的影响程度差异很大,这也就是人们常说的O3生成对其前体物的敏感性(O3-NOx-VOCs敏感性)变化很大。相关研究根据城市O3污染对其前体物的敏感性,将城市分为“NOx敏感区”、“VOC敏感区”和“混合敏感区”。在“NOx敏感区”,O3的产生更依赖于NOx,此时改变VOC排放浓度对O3的生成影响不大,而控制O3生成的有效途径是控制NOx的排放;在VOC控制区,O3的产生更依赖于VOC,此时控制NOx排放对O3的生成影响不大,反而可能由于削弱了NO的滴定作用使得O3累积更多,造成O3污染更为严重,而控制VOC排放则能达到控制O3污染的目的。因此,要控制某个区域的O3污染,就必须弄清当地O3对其前体物的响应关系(即O3生成对其前体物的敏感性)。这对于确定符合科学比例且因地制宜的O3前体物减排目标、制定有效的O3污染控制策略、改善空气质量有着重要的指导性意义。

然而,光化学反应体系是一个复杂的巨系统,其涉及的中间产物数量庞大,各个光化学反应之间存在着强烈的反馈与调节作用。此外,大气系统又是一个开放的系统,气象条件(如光照、气温、风速、混合层高度等)、下垫面和区域输送也是O3污染的制约因素。诸多因素的综合影响促使O3与其前体物(NOx和VOC)之间的耦合关系表现出强烈的非线性特征,并存在显著的时间变异特征和区域分布特征。各种复杂因素导致O3及其前体物的相互作用关系在时间和空间分布上具有很强的不确定性,难以准确的实时表征和模拟。复杂性对O3及其前驱体之间的非线性关系的研究提出了巨大挑战。

数值模拟是研究近地层O3污染问题的重要手段。为了描述O3污染的发生及其演化动态,学者们基于大气化学、物理和气象学的理论原理,从微观化学反应和物理传输的角度出发,尽可能详细地建立大气中各种污染物的相互作用细节模型,从而构建O3污染动态的精确数学模型,最终利用计算机技术求解,解析O3及其前驱体之间的非线性关系,实现近地层O3污染动态模拟的目的。这些模型从微观的角度中详尽地包含了区域的主要气象因素,排放清单和光化学反应机制,其物理化学意义明确,取得了大量卓有成效的研究成果。

然而,这些大气数值模式所涉及的计算参数众多、方程繁杂、参数估计工作巨大。实际大气中与O3生成密切相关的各种大气非均相反应极其复杂,不同时段中污染物来源的差异以及大气颗粒物表面性质的不同,都会导致大气化学模型中的诸多重要参数产生较大的不确定性,有的甚至达到3个数量级,这势必对大气数值模式模拟的精确性带来严重影响。由于大气环境和气象条件的复杂性,导致许多物理化学过程并不明晰,比如大气光化学中化学成分组成、反应速率、反应条件、非均相反应物化机制等也存在较多不确定性因素。特别是在COVID-19疫情管控常态化背景下,由于疫情的特殊性和未知性,个别地区仍可能随时出现疫情,地方政府将不得不继续采取严格管控措施,部分生产活动可能随时中断,导致实时大气排放清单存在极大的变化和不确定性。这些重要因素的不确定性势必导致许多大气数值模拟方法不确定性大、重复性弱,高浓度O3生成的预测值和真实值之间仍然存在很大的不一致性。

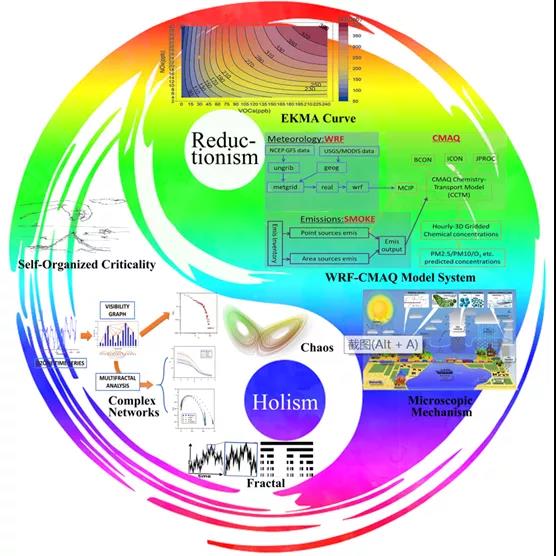

纵观当前众多大气污染数值模型,尽管各模型基于的理论和功能有较大差异,主要都建立在“还原论”思维的基础之上。这种确定性还原论思维的大气光化学模式实际上均暗含了这样一种基本假设:只要精确的知道了所有影响因子及其相互作用机制,就可以对大气O3的时空演化做出确定性的预测。然而,实际上,大气环境系统是典型的复杂巨系统,其组成单元数目庞大,单元之间存在强烈的反馈与调节的非线性相互作用。要穷尽涉及大气复合污染的所有影响因素及其作用机制显然是不可能的,这样也就影响了大气污染过程预测结果的准确性。即使所有影响因子都非常确定,由于大气系统本质上是混沌系统,受到大气系统内部强烈的反馈与调节的非线性相互作用,大气系统的长期演化状态会受到初始状态的稍微改变而不可预测,从而也会给预测结果带来不确定性。

复杂性系统科学是建立在“整体论”思维的基础之上的研究途径。这种整体论思维的研究方式,忽略了组成单元之间相互作用的微观细节,而直接从宏观整体的尺度上研究系统演化的非线性动态特征。这样就可减少微观机制不确定性带来的影响。大气污染物浓度演化的时间序列,既包含着污染排放输送等相对确定的信息,又包含着污染物和诸多影响因素之间的复杂非线性相互作用信息,如大气化学、大气湍流、气象作用等非确定性的信息,整体上表现出复杂的非线性、非平稳性特征。因而,引入复杂性系统科学理论和非线性方法,从“整体论”入手分析大气污染多尺度演化内在的非线性关联特征,这对当前大气环境研究来说是十分合理的一种研究途径和重要补充。

近年来,直接基于现场观测的时间序列数据,一些非线性方法(如分形、混沌、复杂网络等)的应用,成功揭示了O3与其前体物在不同时空尺度上长期耦合动力学相关的自相似性质,更准确的描述了O3与其前体物的非线性作用关系。这些不同时空尺度涌现的非线性特性紧密联系着大气光化学本征动力学。不同于大气污染数值模型,非线性方法完全基于直接基于现场观测的时间序列数据开展分析,重点在于通过不同时间尺度上污染数据的非线性相关性质的测定来评估大气污染系统的本征动力学。因此非线性方法从整体论的角度入手,忽略许多参数的估计工作,这也就导致了不确定因素带来的影响相对较小,简化了模拟的仿真过程。最新研究已经表明,将非线性特征参量融入O3预测模型,有助于减少模型中的不确定性,提高模拟预测的精确性。

如今,复杂科学理论的非线性方法仍处于高速发展阶段,许多全新的研究方法仍在不断的改进和提出中。相关环境学者对此数学方法并不熟悉,也就不了解其应用价值,限制了相关研究工作的推进。因此本文的研究动机也在于全面理清相关研究方法的发展脉络。本文全面综述了近年来国内外在O3生成对其前体物敏感性方面的研究方法,并强调各种“整体论”和”还原论”方法组合应用的前景和价值,指出未来可能获得突破的研究方法。

本文的主要结构如下。第1节是引言;第2节描述了O3-NOx-VOC光化学机理、气象效应以及影响O3化学的其他因素;第3节评述了各种当前流行的研究O3-NOx-VOC敏感性方法的优劣性,包括基于模型的方法和基于观察的方法。在第4节中,全面综述了近年来基于复杂性科学非线性方法研究O3-NOx-VOC光化学非线性动力学的研究工作。这一部分中,首次提出O3-NOx-VOC敏感性研究方法的整体观,旨在提倡O3-NOx-VOC敏感性研究方法中“还原论”与“整体论”思维的紧密结合以改进现有计算方法,以期更全面理解近地层O3生成对其前体物的非线性响应关系。这篇综述强调将非线性方法获得的O3演化过程中的涌现特性纳入现代大气光化学数值模型的必要性。此外,在O3及其前体的实际观测中检测到的多时间尺度非线性耦合相关特性可用于测试并提高现代数值模型的仿真性能。

相关工作获得了国家自然科学基金(52160024)和湖南省自然科学基金(2020JJ4504)的资助。

图文导读

作者介绍

刘春琼,博士/副教授,主要从事大气污染的非线性研究。

联系邮箱:liuchunqiong@jsu.edu.cn

史凯,博士/教授,主要从事大气污染的非线性研究。

联系邮箱:shikai@jsu.edu.cn

推荐文章

-

随着科学技术的不断发展,双级RO反渗透设备的制造水平也不断提高,但随之而来的是对设备安装调试技能要求的日益严格。 但是,由于双级RO反渗透设备安装的复杂性等原因,在实际的安装调试过程中,依旧会常常出现一些故障问题。因此,采取正确的措施对双级RO反渗透设备进行安装与调试,对于保障设备的正常运行具有十分重要的意义。 反渗透装置的安装 1、双级RO反渗透设备装置运到现场后,应放置于室内,周围环境温度较低不得低于5℃,较高不得高于38℃。当温度高于35℃时,应加强通风措施。 2、装置到达后,应在一个月内安装完毕,并应立即进行通水试车运行。装置在未进行通水试车前,任何阀门均不得开启。 3、装置就位后,应调整装置支承点,使组件处于基本水平的位置,且与基础接触可靠。装置与供水泵相接管跻及阀门在连接之前应进行脱脂处理,供水泵过流部分也应进行脱脂处理。 4、双级RO反渗透设备的产水管较大输出高度应小于8米。清洗装置与R/O装置间如用硬管连接,则进、回液管均不得直接敷设在地面上,以免损坏。 反渗透膜组件的安装 1、检查压力容器...

评论