限电背后的博弈

对企业来说,持续的扩张也让电力供应缺口增大。挖坑也耗费了巨大电量。

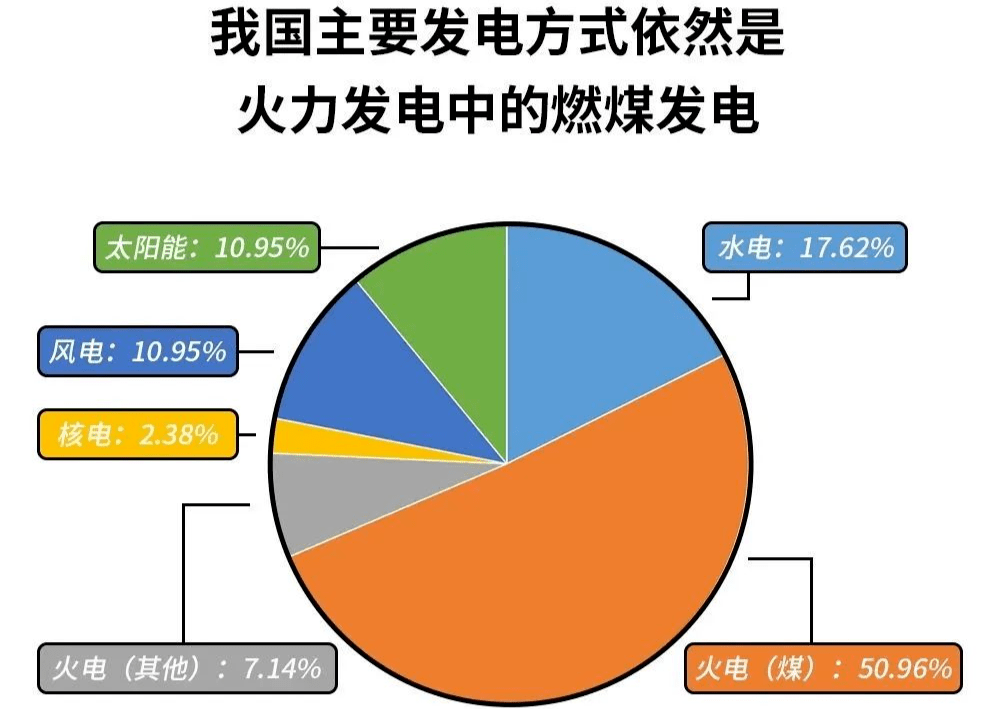

电力系统人士表示,确实已经出现了一些发电厂越发电越亏损的情况,发电厂不愿意亏本发售电,积极电力供应缺口扩大。

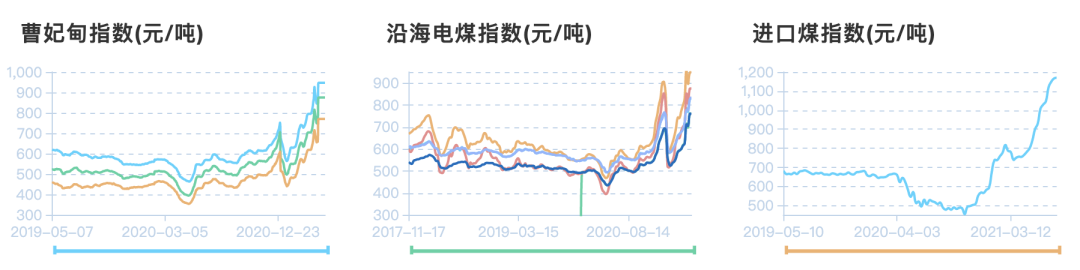

动力煤、焦煤和焦炭,一个月涨幅能达到56%、34%和23%; 天然气价格,亚洲12个月暴涨6倍,欧洲14个月暴涨10倍; 固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料,涨幅创历史最高水平; 广西水泥,从310/吨涨到840/吨; 硅铁、锰硅,一天拉涨11%……

减产之后,国际原材料的需求就下来了。需求下来了,原材料价格就稳定盘整了。 减产之后,出口的总产能就下来了,产能下来了,成品价格就往上抬抬了。

Recommended Posts

-

In recent years, the hygienic condition of dental unit waterline (DUWL) has gradually received attention in China. At the same time, many local standards have been introduced. For example, Beijing issued "DB11/T 1703- 2019 Technical Specifications for Waterway Disinfection of Oral Comprehensive Treatment Units" on December 25th, 2019, while Zhejiang Province issued "DB33/T 2307-2021 Technical Specifications for Cleaning and Disinfection of Dental Waterway Systems" on January 29, 2021. In fact, various countries in the world have begun to pay attention to issues related to waterway pollution in dental treatment units much earlier, and have made relevant specifications. This article summarizes the standards of various countries in this regard as follows: Foreign standards related to the waterway of dental treatment units In 1996, the American De...

comment